探寻浑源凤山书院的历史光影

发布时间:

2025-03-14 15:06

来源:

浑源历史上有四所书院,凤山书院居其一。凤山书院存在于明代,位于城北的神溪村。

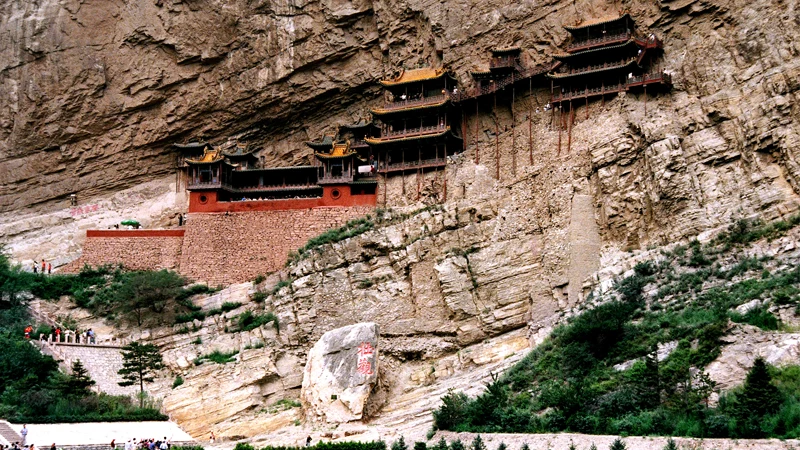

浑源历史上有四所书院,凤山书院居其一。凤山书院存在于明代,位于城北的神溪村。国家级湿地公园、全国重点文物保护单位律吕神祠、“神川八景”之一的“神溪夜月”亦在此地。近年来,浑源县委、县政府依托雄厚的旅游资源,开启了凤山书院相关文化建筑的复建工程。杨新儒先生深入探究凤山书院的历史文化,撰就此篇。现予刊发,以飨读者。

▲神溪国家湿地公园

探寻浑源凤山书院的历史光影

著名的北岳恒山脚下有一处国家湿地公园——山西神溪国家湿地公园。这处湿地公园湿地总面积315.99公顷,湿地率为78.14%。湿地公园内凤山灵秀,凤楼高耸,雁掠长空,渔歌唱晚,炊烟袅袅,祠宇俨然,自然景观和人文历史兼胜。其中,最著名的就是与凤山书院有关的“凤山十二景”。自北魏以来,这里已经成为历代文人雅士理想的游赏、修学之地。

一 浑源的书院文化

4所书院,凤山居其一

浑源县钟灵毓秀,人杰地灵。地处云中腹地,境内奇峰耸立,层崖叠嶂,气势磅礴,“极目不知千里远,举头唯见万山低”。

全县几乎山山有景致、梁梁有古迹、峰峰有仙踪、岭岭有传说。北岳恒山与东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、中岳嵩山并称五岳,齐名天下。主峰玄武峰(即天峰岭)就坐落于浑源县城东南 4 公里处,海拔 2016.1 米,耸峙入云,气势雄浑,素有“人天北柱”“绝塞名山”“朔方第一山”“第五洞天”之称。

浑源的水千姿百态、灵动神奇。浑河、唐河是浑源的母亲河,映带左右,流经浑源之处,草木葱笼,物产丰盛;恒山水库 “铁壁锁蛟龙”,“松排山面千重翠,月点波心一颗珠”,山光水色醉游人;汤头温泉水温若汤,能疗百病,润之神效,洗之即愈;神溪湿地碧波荡漾,鱼翔浅底,雁掠长空,渔歌唱晚,独特的塞北水乡风光,国家级湿地公园。流连于浑源境内,一处处多的数不过来的美景让人目不暇接。

钟灵毓秀的一方宝地,孕育出一代代人杰才俊,让浑源的文运越来越昌盛。这一方山水圣地一贯重视教育、重视人才培育,书院私塾遍地开花。历史上,浑源曾经创办过众多书院,以金元明清为最。其中4所书院最为著名,分别是翠屏书院、石溪书院、凤山书院和恒麓书院。翠屏书院创办于金元时期,位于浑源州南两公里处翠屏山半山崖壁间,现在其原址留有三清道观,不远处的东崖壁上就是著名的悬空寺;石溪书院创办于明代,由明代巡抚都御使石玠兴办,位于浑源城北郊;凤山书院创办于明代,由明代礼部司务孙聪出资筹办,位于州治北一公里处神溪湿地畔的凤凰山下,紧邻著名的水神祭祀庙宇——律吕神祠;恒麓书院创办于乾隆十九年,位于古县城内,西距文庙近百米。

浑源的书院文化历史悠久,历代孕育出一批批杰出人才。如金天会元年刘撝中首科词赋状元,刘家一门九进士,名满天下;刘撝的玄孙刘祁,其创作的《归潜志》与元好问创作的《壬辰杂编》共同组成了编撰《金史》的两大史料,并被康熙皇帝公开点名赞叹;雷渊为金末文坛领袖,祖孙三进士,叱咤金代文坛;苏保衡问学翠屏书院,官至金朝右丞相,父子共进士,享誉龙庭;李彝,曾任河南道御史,景泰元年四月二十九(1450年6月8日)累迁至浙江左布政使,执掌一省行政大权;最为著名的是“大清河帅”的栗毓美,他就学恒麓书院,历任知县、知府、布政使、护理巡抚、河东河道总督等职,施行“抛砖筑坝”法,一举解决了黄河泛滥的历史难题,五年任内黄河安澜,节约白银130万两,接近朝廷每年治河经费的二分之一,民间拜他为“河神”,称为“栗大王”。皇帝追封其为太子太保,赐谥“恭勤”,御赐祭葬,《清史稿》誉其为“河臣之冠”。他的两个儿子栗煊、栗耀也都在浑源的书院里度过了学生岁月,官至知府、布政使,获得了较大的成就,功绩留于史册。

▲复建的凤山书院

二 孙聪及其家世

凤山书院的创建者

据浑源志书记载:孙聪,山西省大同府浑源州人,与元代监察御史、行工部尚书孙公亮同乡同姓,成化年间授中书,明弘治年间任礼部司务。致仕还乡后,定居浑源神溪村,后创建凤山书院。

在湖南省郴州市汝城县卢阳镇东正村有孙家祠堂(东正孙氏御史第),就是明代山西道监察御史孙逢吉家族的祠堂。孙家祠堂始建于公元1644年,建筑面积4733㎡,有古朝门一座,二厅二进砖木普通梁结构,马头山墙硬山顶小青瓦。门上有楹联牌匾,门联为“源渊流长灵秀聚,兰芳桂馥毓峰高”,匾额为“忠义辉映”。此匾是明都察院右都御史朱英为大明成化十三年监察御史孙逢吉题,2011年重刻。祠堂资料介绍,此支孙氏为东藏孙氏,原籍江西庐陵县,肇基人提领公,宋初叶卜居东藏,后分居姜屋、山坑等地。孙氏祠堂涉及到的孙家人有:孙逢庆,明举经明行修,任本县训导;孙逢吉,明山西道御史;孙孔鲁,明石阡府经历;孙孟宗,明经历;孙逢魁,明省祭;孙柯,明省祭等等。可见孙聪家族可能祖籍是江西庐陵县,后来迁居湖南郴州市汝城县,最后落脚在山西浑源县。

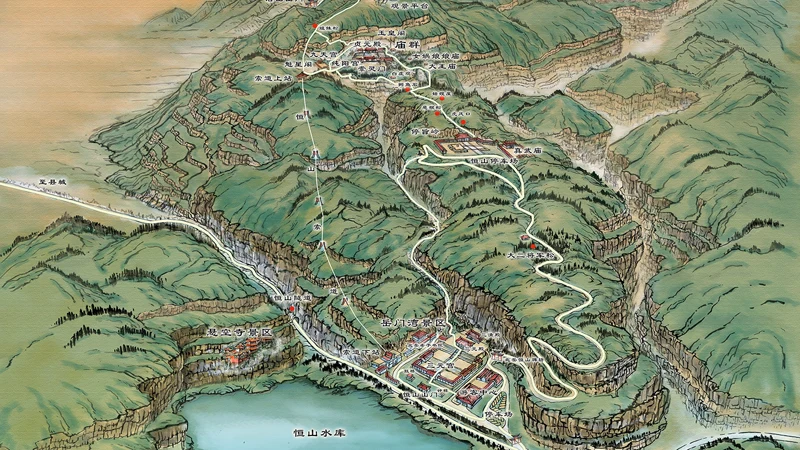

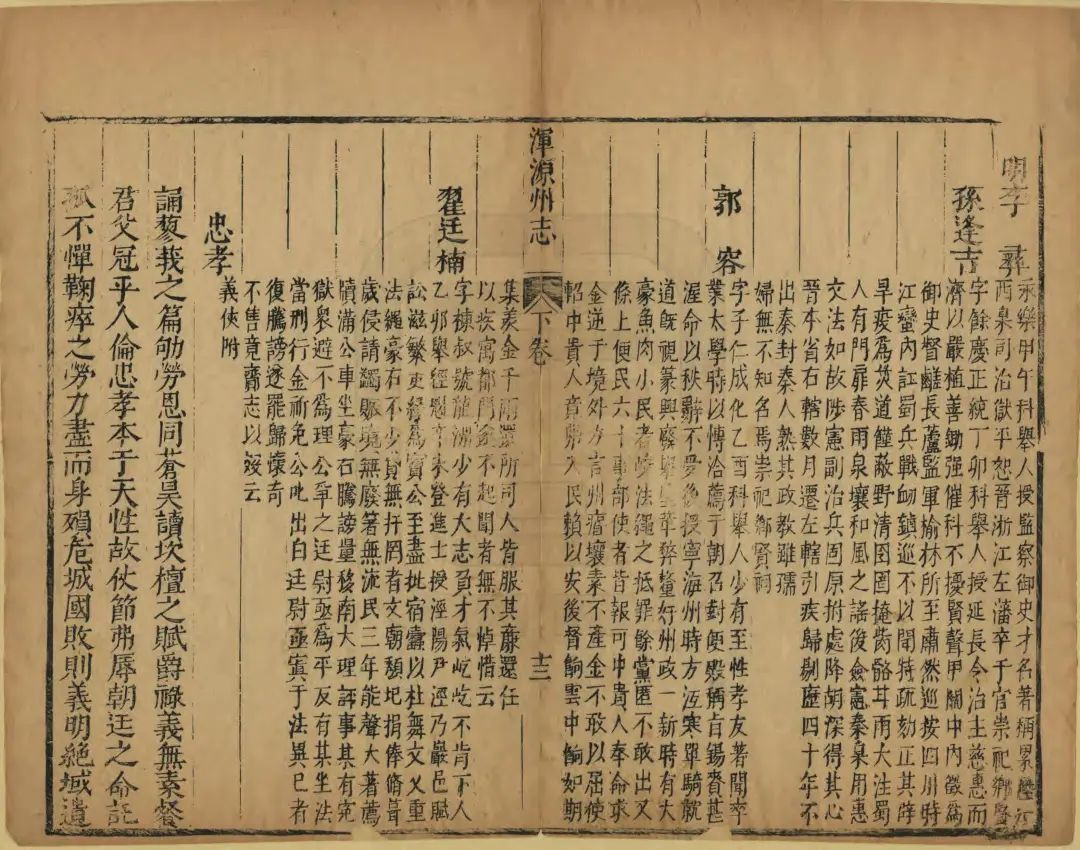

▲弘治版《浑源州志》 陕西左布政致仕孙逢吉校正

孙聪是官宦子弟,家世颇为显赫。其父孙逢吉,字余庆,山西大同府浑源州人。大约生活于明代永乐中(1403——1424)至成化中(1465——1487)。明英宗正统丁卯(正统十二年,1447)科举人,按照古代科举取士的惯例,被朝廷授予延长县(今陕西延长)知县。上任后他“植善锄强”,表彰和助长好人好事,惩处并打击地痞恶霸,促进了当地社会风气的好转,因此“贤声甲关中”,在陕北地区留下了好名声。经过朝廷对孙逢吉政绩的进一步考察,他以优良的从政记录被擢升为监察御史,奉命巡按长芦(今河北沧州)盐场,其后又奉命到榆林(今陕西榆林)监军。所到之处,孙逢吉狠抓官风、民风,致使境内风纪肃然。之后,朝廷任命他巡按四川。当时四川沿江的少数民族,因利益关系发生了严重内讧,而当地的镇守、巡抚却不当回事,既不去管理也不去上报,对民族纷争敷衍了事,导致双方群众的生命财产遭受了巨大损失。孙逢吉向朝廷上疏,严厉惩办了这些不作为的官员。他组织当地群众抗旱救灾,防治疫病,蜀中老百姓十分感恩,流传一句民谣:“春风和细雨,山西孙逢吉。”

随后,孙逢吉升任陕西行省按察司佥事,不久又升任陕西行省按察司副使(相当于现今主管政法工作的副省级领导),负责“纠官邪,戢奸暴,平狱讼,雪冤抑,以振扬风纪,而澄清其吏治。”(《明史·百官志》)在任时,他屡屡平反冤假错案,老百姓非常拥护。备兵固原(今宁夏固原)后,他善于吏治,勤于政事,政绩显著,地方士绅百姓都心悦诚服。之后晋升陕西行省右布政使,继而升迁为左布政使,后因病辞职归乡。有的资料说他是因“老懦不为”罢官致仕,笔者认为可能是看不惯刘瑾之辈擅权乱政,特意托病辞官归乡的。孙逢吉家居五年,于弘治五年(1492)四月十有一日卒,寿七十,坟墓就在浑源城东北二里顾册村附近。就在这一年,中国历史上被称为“两个半圣人”之一的王阳明正好二十岁,赴浙江乡试轻松中举。在明代陕西行省,孙逢吉是任职时间最久的布政使,关中父老、秦川孩童都能记住他的名字。孙逢吉有两位妻子,原配杜氏是浑源县处士杜景升之女,因为贤良淑德被封为孺人;侧室张氏,就是孙聪的母亲。

孙聪的弟弟孙明,明武宗正德丁卯(1507)科举人。孙聪的祖父孙述,以孙逢吉的显贵而被封为文林郎、广西道监察御史,也就是沾了儿子的光而获得了功名。孙聪的曾祖孙震,在乾隆版《浑源州志·孝義》也有记载:“孙震,性孝,父病,祈天求代;母病,割股以进,皆获愈。震孙逢吉,官至布政。”有此家风传承,孙聪当是忠義之辈。

▲顺治版《浑源州志》人物志·贤哲·孙逢吉

孙聪出身名宦之家,家学渊源,学问人品肯定不错。但是可惜“成也萧何,败也萧何”,与大宦官刘瑾沾上了虐亲,仕途受到了影响。刘瑾(1451—1510),陕西兴平人,兴平在明代是西安府的属县,别名槐里,据说著名的陇西李氏即发源于此。兴平县知名,与两个历史人物有关:一位是杨贵妃,另一位便是刘瑾。刘瑾本姓谈,六岁时被太监刘顺收养,后净身入宫当了太监,从此改姓刘。弘治年间犯罪赦免后侍奉朱厚照,博得明武宗的宠爱,数次升迁,官拜司礼监掌印太监。此后专擅朝政,作威作福,鱼肉百姓,为“八虎”之首,时人称他为“立皇帝”,武宗为“坐皇帝”。刘瑾被捕后,从其家中查出金银数百万两,并有伪玺、玉带等违禁物。正德五年(1510)八月,刘瑾被判以凌迟。孙聪的父亲孙逢吉在陕西从政多年,与大宦官刘瑾肯定交集很深。孙逢吉在陕西官声很好,刘瑾虽为宫中把持朝政的司礼监掌印太监,正当“炙手可热势绝伦”,也想结交地方大吏,一方面在家乡增加自己的势力,另一方面向世人展现自己礼贤下士、重视家风、爱才惜才的风范。对于自己家乡的父母官且家风淳厚、诗礼传家的孙逢吉,自然会主动拉拢,于是就把自己的妹妹聘于孙逢吉的儿子孙聪。而从孙逢吉来说,据笔者推测:一则孙逢吉作为一方地方长官,惹不起刘瑾这个皇帝身边的红人,无法拒绝结亲之事;二则自己的大儿子孙聪没有考取功名,傍上京城最有势力的刘瑾,也许能够在京城谋得一官半职;三是在倾轧激烈、如履薄冰的官场,结亲刘家让孙家也算有了一个防护罩,可以极大程度地避免被政敌打击诬陷。至于这个刘瑾的妹妹是何许人也,有关资料有两种说法:一说娶了刘瑾堂妹,一说娶了刘瑾同父异母之妹。由于孙聪没有考中功名,所以只做到“礼部司务”这样礼部衙门从九品的小官。

孙聪与刘瑾的关系,亦存两说法:一说“瑾不学,每批答章奏,皆持归私第,与妹婿礼部司务孙聪、华亭大猾张文冕相参决”,证明孙聪是刘瑾幕中之人,相当亲昵;而另一说则称孙聪不喜刘瑾人品和作为,甚不为瑾所喜,有朝臣要举荐这位妹婿,还遭到刘瑾的无情讥责。如果按照第一种说法,那么刘瑾倒台的时候,因为刘瑾是谋反重罪,按律法“深祸者穷治” 的惯例,他的人口家财应该“抄提”。据资料记载,刘氏满门被逮,不单“亲属同居人等”,就连远在兴平老家的族人,也械解到京。作为“参决”刘瑾政务的近臣妹婿孙聪,必然会直接受到波及。但是看孙聪最后是致仕归乡,说明孙聪确实“甚不为瑾所喜”,可能受父亲孙逢吉的影响,属于“阳奉阴违”的状态,一个打杂的小官对刘瑾的擅权作用发挥不大,再加上刑部主事张文麟“独多所裁正,虽尚书亦自谓不如”, 手下留情、从宽处理,使许多人免于死亡,可能孙聪也在其中。这个经历和刘瑾的另一个女婿陕西解元邵晋夫的遭遇有点相似。作为刘瑾女婿的邵晋夫“才调超逸,能诗”,对与刘氏缔婚,并不引为荣幸,反而“踯躅呼天,百计求免”。但不管邵晋夫如何抗拒,事终“弗得”,还是做了刘府女婿。但他婚后,并不依仗刘瑾的势力胡作非为,而是“乃克自树立,略不与一人通,终日闭户,拊膺读书而已”。所谓种因得果,他的这种高蹈行为决定了其后的命运。据《有明诗人邵晋夫墓志铭》载,刘瑾诛后,“天子以晋夫无所预事,赦为编民”。孙聪和邵晋夫这对妹婿、女婿真可谓“同是天涯沦落人”,幸运留得晚年身。

▲ 全国重点文物保护单位——律吕神祠

三 孙聪和凤山书院

凤凰山、神溪水及神川八景

所幸孙聪致仕归乡,不然浑源县神溪村就不会有凤山书院和“凤山十二景”了。孙聪回乡后致力于家乡教育事业,自掏腰包,一门心思创办凤山书院,为浑源县培养了许多人才。

凤山书院位于神溪村律吕神祠附近的凤凰山下。据乾隆版《浑源州志·山川》记载:“凤凰山在州西北七里,高二里,盘踞五里,神溪水发源山麓。明司务孙聪建凤山书院于麓,辟凤鸣亭、翠微楼、得月轩、秋香圃、藏书窟、鼓琴洞、弈棋台、钓鱼矶、碧水窦、彩云岩、金鱼塘、瑞莲池,号为佳胜。”这些景观如今正在恢复之中,凤鸣楼即将竣工,远望凤凰山,一楼翼然立于山巅,衬之于水光山色,颇为壮观。

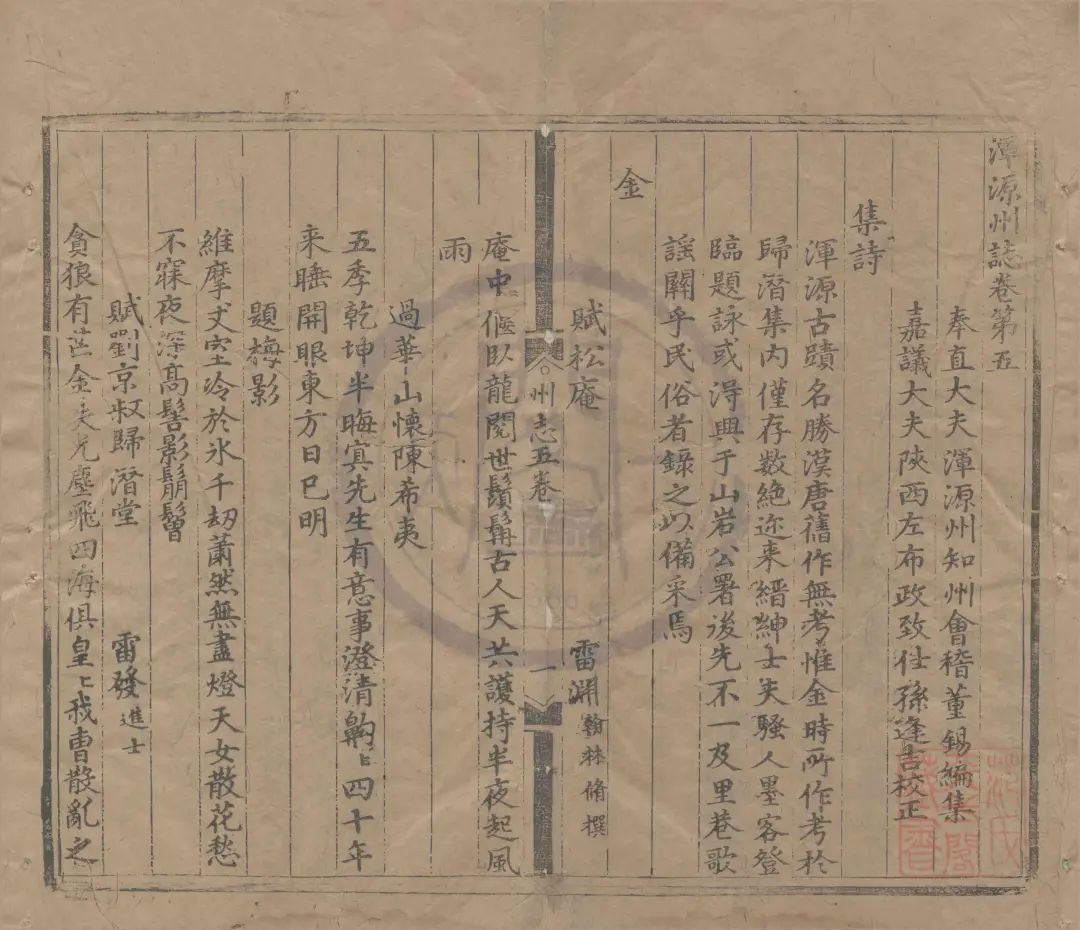

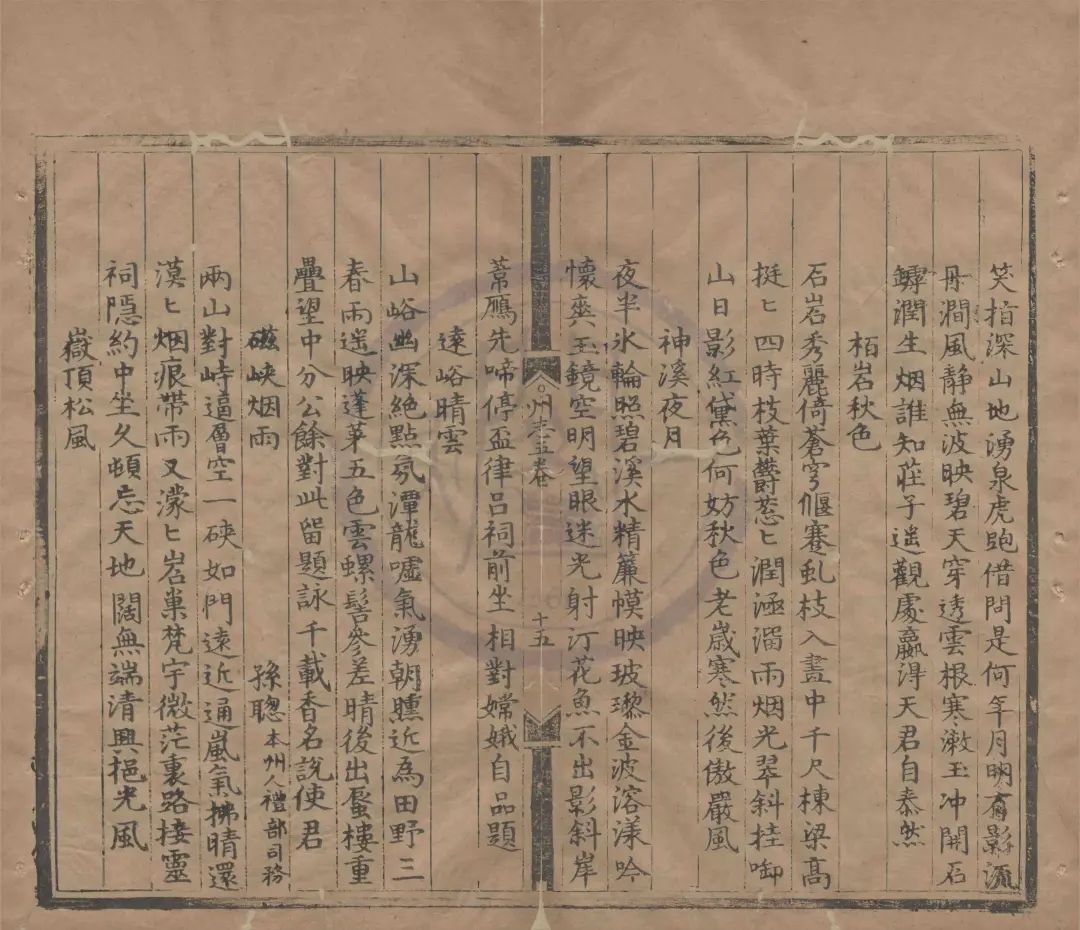

孙聪在创办书院之际,还创作了许多诗词,为时人传诵的就是《神川八景》,现录原诗于下:

磁峡烟雨

两山对峙逼层空,一硖如门远近通。

岚气拂晴还漠漠,烟痕带雨又濛濛。

岩巢梵宇微茫里,路接灵祠隐约中。

坐久顿忘天地阔,无端清兴挹光风。

岳顶松风

天开恒岳势岧峣,削出尖峰插紫霄。

郁郁松篁蟠绝顶,萧萧风吹响林稍。

半空有雨虬枝化,万籁无声乐韵调。

小憩绿阴最深处,襟怀陡尔脱尘嚣。

夕阳晚照

恒山薄暮日西倾,岩畔馀光几点明。

鸦阵飞来岚气合,野云捲起晚空晴。

数峰掩映分金碧,满峪参差列锦屏。

今古物华多少变,夕阳此地不渝盟。

龙山霁雪

屹立龙山雪满巅,元来地势此中偏。

寒威自古无三伏,霁色予今有万年。

玉树重重光灿若,银潢曲曲气葱然。

闲来登眺襟怀爽,人在冰壶几洞天。

玉泉寒溜

石罅涓涓泻玉泉,碧流汩汩自何年。

秋山影浸青螺小,夜月光浮宝镜圆。

清彻冰壶诗兴逸,寒侵纸帐梦魂便。

时人莫作寻常看,一脉朝宗障百川。

白岩秋色

岩畔森森古柏乔,秋来景色十分饶。

凝空碧影商飙动,满壑清阴爽气飘。

劲干直撑天地老,奇枝肯受雪霜凋。

庙堂定见收梁栋,不负生成百丈高。

神溪夜月

神溪祠下每相过,捧出冰轮漾碧波。

水面风来纹琐碎,天心月到影婆娑。

纤尘不染光华重,万籁停声夜气多。

坐听钟声看不厌,凭阑其奈兴无何。

远峪晴空

峪口遥着翠作堆,云开霁色望中来。

悠悠影逐晴林下,淡淡光迎野涧隈。

有日从龙随浩汗,无心出岫恣徘徊。

一晴一晦乾坤力,时雨时旸遍九垓。

这八首诗的用词和意境来看,写得确实好,可见孙聪才情还是挺不错的。比如:“数峰掩映分金碧,满峪参差列锦屏”、“水面风来纹琐碎,天心月到影婆娑”、“有日从龙随浩汗,无心出岫恣徘徊”等等皆谓写景佳句。

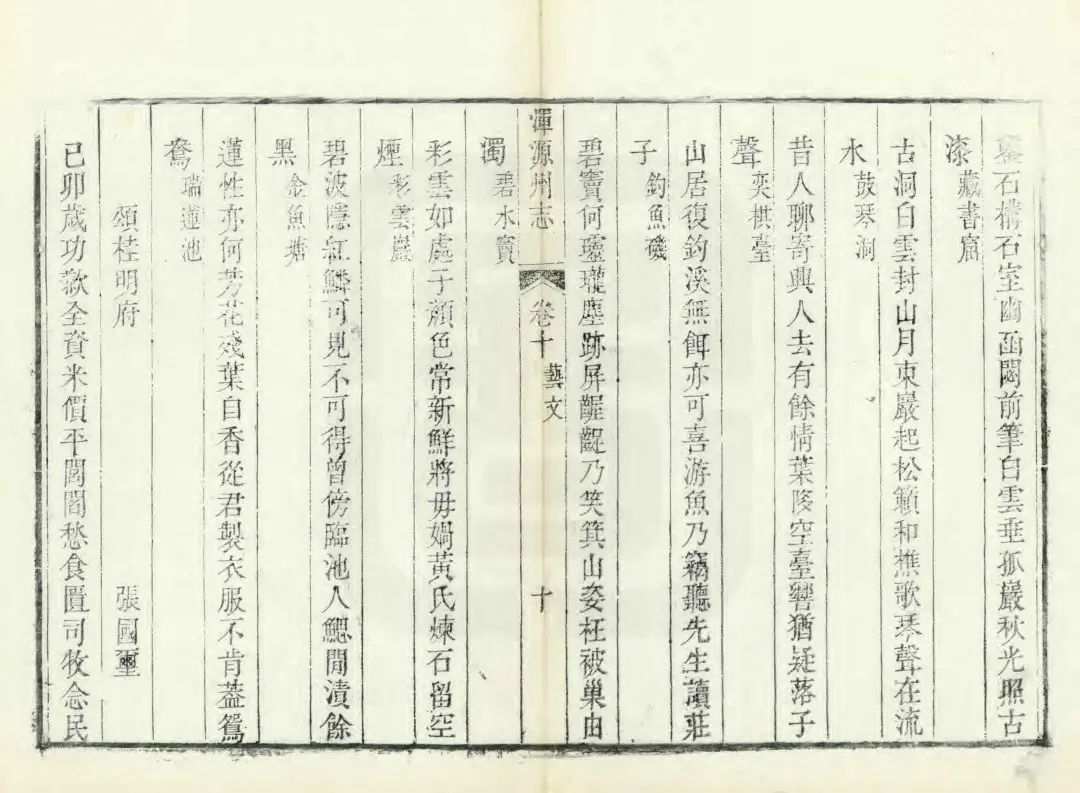

▲神川八景·孙聪 录自弘治版《浑源州志》

从这些诗里也能看出孙聪晚年回乡的生活也还优游,闲适之余虽然也情不自禁地流露出一些壮志难酬的无奈,但是创办书院也算是造福乡里,可以弥补一点人生的遗憾了。

▲复建的凤鸣楼

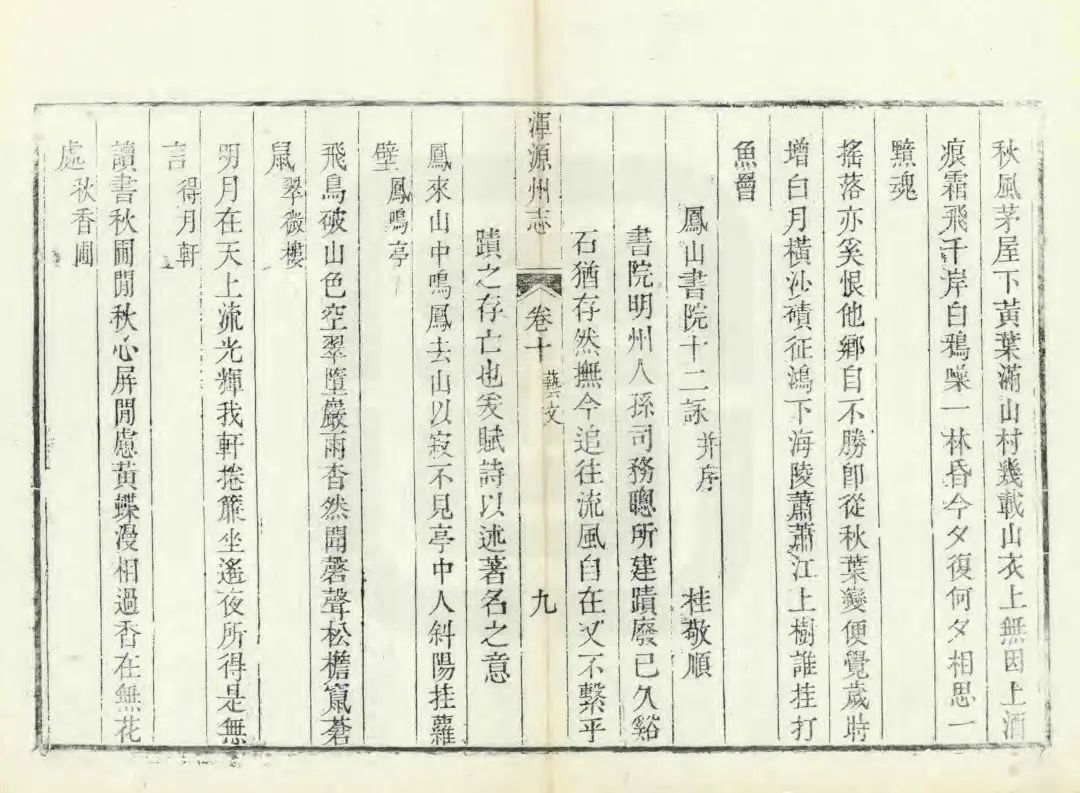

四 凤山十二景

桂敬顺和《凤山书院十二咏》

桂敬顺,字昭翼,号介轩,附贡生,乾隆二十二年底任浑源知州。桂敬顺出身于书香门第,他的弟兄们外出做官的不少,桂正顺为直隶青县知县、桂耳顺为广东乳源县知县、桂礼顺为河东盐运使经历。

一任官员的政绩如何,清廉与否,在其离任时,老百姓最有发言权和表决权。有道是“政声人去后,民意闲谈中”,在历任浑源知州中,桂敬顺是各方评价很高的官员。光绪七年,州训导王寅恭在其所撰《知州政行纪略》一文中追记了桂敬顺的德政:“履任初,即访察利病,凡有裨州民者,皆次第具举,政理讼平。乾隆己卯春,邻邑荒歉,致本土粟麦腾贵,为劝捐,减籴价,境获安。永安为州城要寺,农民岁祈丰穰,公倡整修,以朔望宣讲圣谕,士民观听,向化者多。州治恒麓书院,久渐隤毁,公为完葺,揭斋曰'崇古',后堂曰'仰止',旁列房舍,集诸生讲业,士林咸鼓舞。浑居北早寒,孟秋多降霜损稼,公立霜神祠,率州人祷之,丕著灵应,民戴焉。”从上文看出,浑邑百姓对桂敬顺的为政是感恩戴德的。

桂敬顺特别对文化相当重视,他著有《介轩诗钞》,纂《恒山志》5卷、《浑源州志》10卷,是研究浑源历史文化不可多得的史料。后人评价说,“今浑之忠孝节义、勋业文章远轶前徽者,非其有所观感而然欤”(摘录于光绪七年的《浑源州续志》,作者是贺澍恩知州)。大同知府嘉祥评价《恒山志》:“泰兴桂君,以博雅之才为浑源州牧,得从予陪天使观礼庙中。奉龙章之炳焕,幸茂典之躬蓬,乃削旧编,辑为新志。循名责实,开惑拾遗,卷帙犹前,而条理一变,彬彬乎文质兼备。信足以昭圣代之典章,还山灵之面目,非徒向所谓貌与文与,粉饰附丽者也。”

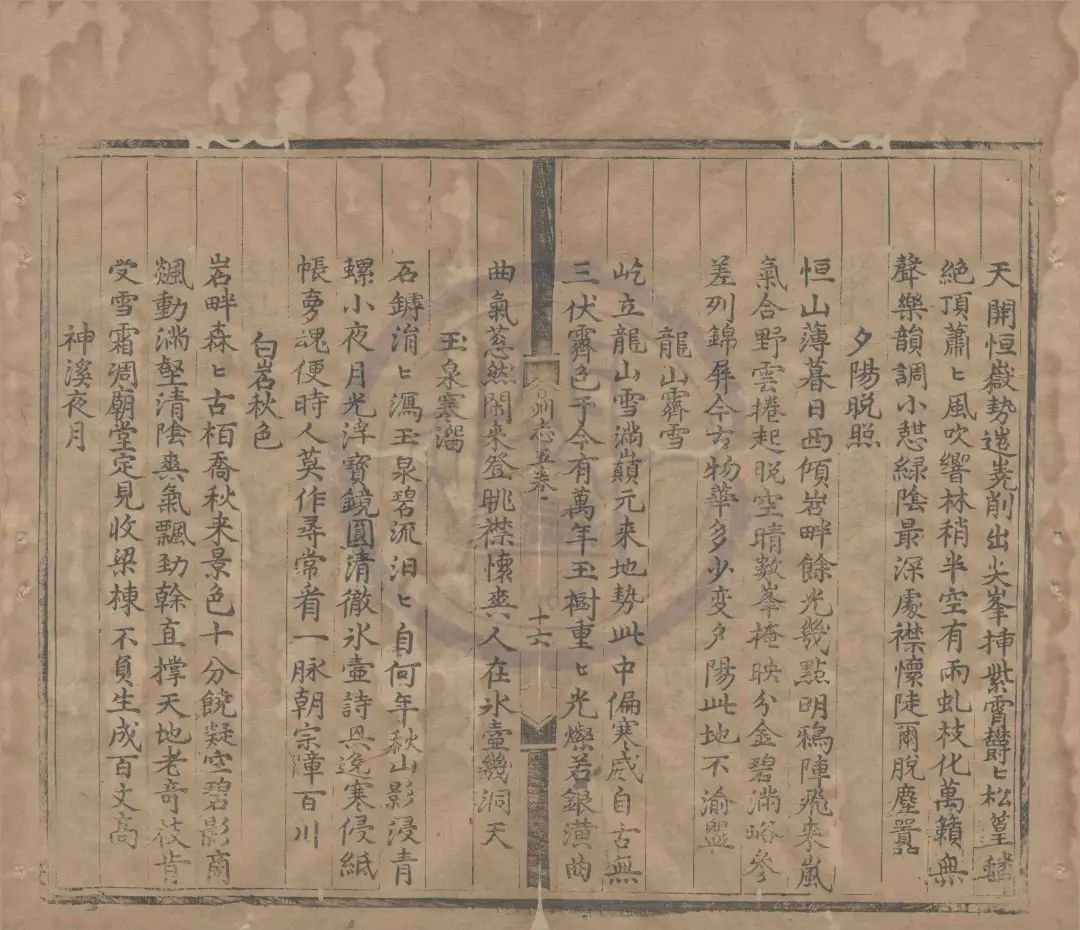

桂敬顺在浑源任职期间,也创作了许多诗词。其中就有以凤山书院为主题的十二首诗。现录于下:

凤山书院十二咏 并序

书院,明州人孙司务聪所建。迹废已久,谿石犹存。然抚今追往,流风自在,又不系乎迹之存亡也。爰赋诗,以述著名之意。

凤鸣亭

凤来山中鸣,凤去山以寂。

不见亭中人,斜阳挂萝壁。

翠微楼

飞鸟破山色,空翠堕岩雨。

杳然闻磬声,松檐窜苍鼠。

得月轩

明月在天上,流光辉我轩。

卷帘坐遥夜,所得是无言。

秋香圃

读书秋圃间,秋心屏闲虑。

黄蝶漫相过,香在无花处。

藏书窟

凿石构石室,幽函閟前笔。

白云垂孤岩,秋光照古漆。

鼓琴洞

古洞白云封,山月东岩起。

松籁和樵歌,琴声在流水。

弈棋台

昔人聊寄兴,人去有余情。

叶堕空台响,犹疑落子声。

钓鱼矶

山居复钓溪,无饵亦可喜。

游鱼乃窃听,先生读庄子。

碧水窦

碧窦何玲珑,尘迹屏龌龊。

乃笑箕山姿,枉被巢由浊。

彩云岩

彩云如处子,颜色常新鲜。

将毋娲黄氏,炼石留空烟。

金鱼塘

碧波隐红鳞,可见不可得。

曾傍临池人,鳃间渍馀黑。

瑞莲池

莲性亦何芳,花残叶自香。

从君制衣服,不肯盖鸳鸯。

这十二首诗把孙聪所建的十二处景点完美地呈现出来了,让人读罢美景如在目前,为我们后来人留下了珍贵的文化资料。

▲凤山书院十二咏·桂敬顺 录自乾隆版《浑源州志》

正是基于上述历史资料的保存,这届县委、县政府领导才能立足一流的文旅资源,复建起凤山书院相关的文化建筑,再现凤山书院及神溪湿地往昔的奇美风貌。凤山书院相关文化建筑的复建,再现了孙聪的文化功绩,吸引海内外游人穿越历史风烟,一窥神溪村的文化肌理,崇仰先贤的人格风范,让大家享受到文化景观和自然景观皆胜的多重巅峰体验。

2024年6月12日

▲神溪国家湿地公园

校对:雪芳

编辑:学琳

作者简介

杨新儒,山西浑源人,山西省作家协会会员。

关键词:

恒山

上一页

下一页

相关新闻

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲作西北视察之行,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察,秘书高良佐一路随行,凡沿途所见所闻,皆笔之于书,在当时各大报刊发表后,引起强烈反响。

1918年9月,北洋政府教育部参事蒋维乔奉教育部令,视察山西学务,乘便礼五台、谒恒岳。9月21日由北京启程,先乘火车到石家庄,到太原;再乘架窝赴五台山、恒山;然后于10月13日由大同乘火车返京。

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲遂作西北视察之行,4月25日自西安启程,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察。