民国高良佐丨1935年晋北考察行记

发布时间:

2025-03-18 12:57

来源:

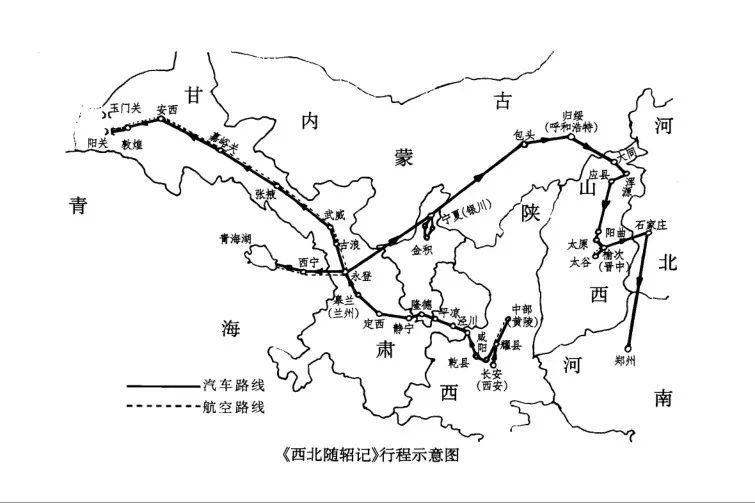

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲作西北视察之行,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察,秘书高良佐一路随行,凡沿途所见所闻,皆笔之于书,在当时各大报刊发表后,引起强烈反响。

编者按

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲作西北视察之行,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察,秘书高良佐一路随行,凡沿途所见所闻,皆笔之于书,在当时各大报刊发表后,引起强烈反响。《西北随轺记》中的《河东之行》是在山西考察时的见闻。

1936年2月,高良佐将此行的据实记录汇集为《西北随轺记》,经邵元冲审定,由建国月刊社在南京印行。2013年8月,《民国山西读本·考察记》由三晋出版社出版,将高良佐随行考察山西见闻以《晋北晋中考察行记》为标题编入。本文由《晋北晋中考察行记》中摘取考察大同、浑源部分录摘,并重新改标题目。

近代人物游历浑源、恒山的游记,向来是本刊关注之重点,现将此文刊发,以飨读者。

高良佐(1907~1968),字梦弼,上海松江人,邵元冲随行秘书。

1936年,《西北随轺记》高良佐编著,邵元冲审定,建国月刊社在南京印行。

晋北考察行记

高良佐 | 文

《民国山西读本·考察记》内页

一、 云冈佛都

七月二十三日

晨四时,抵大同站, 驻同骑兵司令赵承绶及大同县长卢中孚等,率各界恭迎。邵委员与傅主席等下车后 ,至山西省银行休息,并进早餐。傅主席因要公须即赴省,乃别邵委员先离同去并。九时半,由赵司令陪随至云冈游览。

云冈去大同城西三十里,武州山麓,石壁峭立,窟室栉比,遥望平冈逶迤,如一抹晴云,横亘地平线,即世称云冈石窟是也。按大同自古为燕、晋重镇,春秋时为北狄所居,战国时属赵、秦,为云中郡地,汉、魏、晋均为雁门郡平城县。北魏道武帝迁都平城,营宫室,建宗庙,立社稷,规模宏备。唐为云州,置大同军节度使。辽、金均为西京大同府。元为大同路。明、清均为府治,现裁府存县。

云冈石窟之开凿,即在北魏都同之时。盖武州山石质,大抵为花岗岩,最宜雕刻,且地近魏都,乃为佞佛之魏文成帝踵事增华,开窟雕佛,蔚为一方胜概。是时廷臣之崇老黜释者如崔浩辈,已遭族诛,于是命高僧昙曜,于武州山开窟雕刻。

……

自大同西行,循武州河,河水浑浊汹涌 ,时见人畜绝流而渡。五里,观音堂,堂前有三龙壁,传为明代物。再进横涉武州河,入塞口,约二十五里,至云冈别墅。时已十时三刻,略事休息,出游各窟。自别墅向西,有层楼耸然,掩护冈外,碧瓦飞甍,引人注目者,即今所谓石窟寺也,亦作大佛寺。寺有二窟,窟各有楼,楼各高三叠,其三层有游廊相通。第一窟通称大佛殿,殿内冷气飕飕, 自窟中出,幽暗不能睹物,寺僧束香高照,见四壁琳琅满目,尽为小佛雕刻,彩色犹新。中座大佛,高可六十丈,金碧辉煌。登三楼,始及大佛头部。第一窟俗称如来殿,大殿正中有方形立柱一,四面皆有立佛,其一已毁。柱四围雕刻极工细。三楼有坐佛四尊,四边浮雕极多,皆为佛像及花饰,有极美妙者。

介于大佛寺与五佛洞间,有弥勒殿及佛籁洞二窟。弥勒殿前有额曰“西来第一山”,为顺治四年马国柱所题。殿内正壁有二佛对坐,状如谈经。其上则为三佛像。东西二壁,各有佛龛八,每龛帏饰,各有不同,或为圆帏半悬,或为绣带轻飘,无不柔软圆和,绝无石刻生硬之感。顶壁天女及莲花,最为完整。每一莲花,四围皆绕以半裸天女,以雕柱隔为六部,柱复满雕天女,姿态各异,均极得空中飞扬之致。其设计之精到,雕工之伟大,除于敦煌千佛洞画壁略见外,殆为世所罕觏。佛籁洞在其西,破坏已甚。观其结构形势,似与弥勒殿相同,惟无后殿,规模较小。正中一佛,为后人以彩泥补塑,殊失原形。窟门左右,一为五头佛,一为三头佛,皆威武严肃,殆为门神,而用为支柱者也。窟外壁上,尚有浮雕遗迹,惜剥蚀殆尽,模糊难辨。

其西五佛洞,有六大窟。最东一窟分为三进,结构甚类大佛殿,正中有大佛一,高亦五十余丈,尚完好。后壁低而潮湿,雕像毁败已甚,前窟浮雕悉被涂损,间有尚存原形者,百不一二而已。西为第二窟,结构略同前窟,大佛已毁去,颇多新饰色彩,惟高处天女及立佛,尚有北魏气息。再西为第三窟,内部较小,结构类如来殿,中为一方形立柱,每面各雕一佛,四壁皆为新修饰,原有浮雕,悉被彩泥所去,至为可惜。再西为第四窟,较大,有两进,外进有塔形支柱四,极挺秀,尚未失原形。内进则悉被涂饰改造,正中佛龛,原分上下二层,上层为三佛,下层为二坐佛,今则上下层仅有泥塑佛二。再西第五窟亦有大佛,高约五十 丈,盘膝而坐,四壁则为新塑泥像,无足观者。又西为第六窟,此窟内部已全毁,空无所有,惟窟门内部浮雕尚存,窟之外壁,小佛龛颇多,尚有极完整之佛像 ,其坐态之秀美而姿之清俊,殆为此诸窟内所罕见,惜头部失落者甚多,殊为减色耳。

五佛洞西之各窟,须出大佛寺,绕五佛洞之外墙,始得窟门。惟大半沦为民居,土墙断隔,叩门而入,始得窥一二, 而佛像之暴露于外者,亦复不少。自此以西,其第一大窟,亦为大佛洞,洞中有大佛一,高可六十丈。遥望已见其肩及头。壁上浮雕,亦隐约可辨。洞门为泥垣所阻,不得入。窟东又有二小窟,其一,二佛对坐谈经,惟败坏不堪;其二,窟门被塞,仅隐约中望见窟内彩色古艳之古代浮雕而已。窟外数仞高垣,则满雕小佛像,不知几千百数,功力之伟大, 叹观止矣。向西第二大窟,其前亦为民居。正中大佛,高亦在六十丈左右。两壁二佛,一立一坐。二佛上之宝盖,雕刻奇伟,如戏院之包厢然。三壁浮雕,亦甚完好。又西第三大窟,正中一大佛为立像,高约七十丈,法相庄严,袈裟上镌满小佛无数,皆极工细。两旁有四立佛,东壁二立佛间雕像均极俊好,袈裟红色,尚新艳无比。窟门西壁,有刻石一方,题云:“大茹菇……可登囗囗斯囗囗囗鼓之囗尝囗囗以资征福。谷浑囗方妙囗。”每行约十字,共约二十余行,今可辨者仅二十字耳。然极重要,大茹菇,即蠕蠕国,盖即于魏时来云冈雕像求福者也。又西第四大窟,破坏最甚,大佛自踵至颠,约七十丈以上,为诸佛之最大者,惟暴露天日中,深可惜也。又西第五窟,亦有一大坐佛,东西壁各有一立佛,西壁一佛,则已被毁。自此向西,以达碧霞宫,则窟龛较小,而千万大小诸佛,坐立姿态 ,亦各具其妙。

匆匆游览,折返别墅,复东行,入第一大窟,阴幽潮湿,秽气触鼻,正中大佛,作坐像,高约六十余丈,侍立二大佛,腰以下皆已剥损,上半部则完好如新,美妙庄严,似较大佛寺、五佛洞等之诸大佛为胜。又东第二窟,泥封半截,或谓即为刘孝标译经处。又东过数窟,或封或启,启者则石佛剥落被损者甚多,疑皆为人敲落盗卖者。最东为左云交界处,即云冈入口也。游览至此,千数百年来之伟大艺术,饱览已尽,惜时间勿迫,不闲详审,未能惬意耳。

下午一时返城,饭于赵司令宅。五时,至阳和街观九龙壁。是壁本为明代王府照壁,建于洪武九年。今王府已改为玄都庙,是壁当衢巍立,高约五丈,宽约二十丈,为琉璃砖瓦累建,小瓦上复有小龙无数,姿态各异。据云大小龙共一千三百八十条,鳞爪生动,彩色斑斓,极为精致。壁前有小池,旁有乾隆、嘉庆各代重修碑记。旋复游清远街华严寺。寺建于辽重熙七年,俗称上寺,清宁八年又增建,供奉诸帝铜石各像。明洪武三年,改为大有仓,旋供佛像,现已破损。入寺门,崇台高数丈,上构大雄宝殿,高亦如之,结构简洁,四壁绘佛教故事,工细已极。佛像甚美,衣具璎珠,长裙飘带,手足位置,恰如其分,目长鼻直,肩广腰细,极庄严慈妙之致。中座五佛,南宝生,西弥陀,中毗卢,东阿閦,北成就,垂目合掌,盘膝而坐,座前各有胁侍,座后火焰重重,极雄壮绮丽。去上寺不远,有下华严寺。两寺本可相通,明代始析为二处,题薄伽教藏殿。正殿较上寺为小,为藏经之所,四壁有壁藏,当大佛座后悬有天宫楼阁五间,亦为辽时建筑。佛像数十尊,亦极美。徘徊久之,始返寓。定明晨离大同,登恒岳。

二、北岳恒山

七月二十四日

上午六时,邵委员发大同趋浑源,拟作恒岳之游。乘架窝子出东南门,郊垌坦旷,涉玉河。玉河旧名浑水,后改为御河。《金志》:大同有御河,如浑水,今名玉河。源出塞外之葫芦海,由镇羌堡水口入长城,南临开山口河、小泗河、镇川河,经县城东,汇武州川,南入桑干河,襟带潆洄,四时不涸。城外跨河旧有兴云桥,金天会中建,惟因漩涡急激,后历代屡修屡塌,至清嘉庆间,为暴水倾圮,遂不复修。渡河东行,暑气炎蒸,途鲜林荫。四十五里经落阵营,在区长家 午尖。十二时五十分又启行,二时二十分过桑干河,沿路平原,遍成田亩,所历村间,每见喇嘛旧庙,甚稀树木,亦无池塘,闻恃深汲井泉,普济枯竭。七时易骑行渡浑河,八时三十分抵浑源县城,至北关稍息,旋由县府招待,至西关恒兴银号留宿。

自管涔山东走为勾注、雁门等山,至浑源县东南,秀起为天峰岭,是为北岳恒山。南走入河北,更崛起于曲阳之北仍为恒山,一名大茂山,其高峻几与西北对峙。游五岳者每以恒岳北处僻远,惮于行役而止。汉唐以来,祀典亦在曲阳举行,故有以曲阳恒山为恒岳者,而浑源之恒岳荒芜久矣。至宋始有恒山,而天下未能混一,北为契丹所有,后以白沟河为界,故祭北岳恒山,仍从曲阳望祀之说。明人乃定浑源之元岳为恒山。弘治六年,马文升请厘正祀典,乃修治浑源旧庙,而秩祀尚在曲阳,至清顺治十七年,始岳祭于浑源。登斯岳者,正不胜民族兴替之感焉。

七月二十五日 阴晴

晨六时三刻,策骑绕南关行,未数里,即见群峰绵亘,森然耸霄,山间溪水流下,路旁悉为涧泉,行者乱流履水而过。

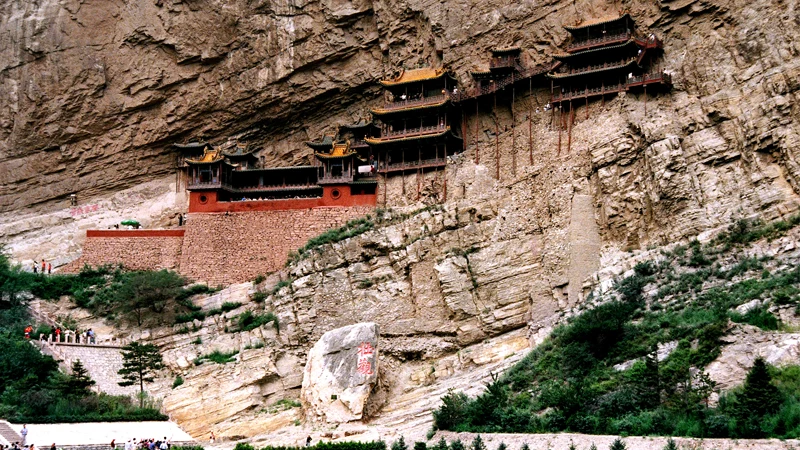

八时过悬空寺,为北岳门户。背倚翠屏,傍临滱水,涛声山色,共贮一楼,诚胜地也。楼二座皆三层,依绝壁建筑,凌虚数十丈,相离数十步联以飞桥,自下望之,宛如仙人楼阁,矗立云际,登之则画栋雕梁,钩心斗角,其广阔与恒楼等。中间为纯阳宫供吕纯阳像,又上层,供西王母、老君等像,亦有弥勒趺龛,骑牛负剑仙人之居,似取仙佛同归之义。一声清磬,飞堕云中,不觉此身已来天上。然当蹑飞桥,凭危栏,瞥尔俯瞩,则心目俱摇,手足并废,又未尝不惕然临深履危之戒也。崖下千尺,即恒、滱双流奔汇处,近号磁硖,前魏道武帝天兴元年克燕,将自中山北归平城,发卒万人,凿恒岭通直道五百余里,硖之始基也。宋杨业守三关,亦镇兵于此,敌楼戍垒, 云阁虹桥,址迹都在。双崖束险,崿流相承,一夫横矛,中外限绝,西蜀阴平,未易论比。寺北向,有太白祠,在恒水上,有太白手书迹。传为南宋时建,搜罗碑碣,了无据焉。

自悬空寺至恒山,尚有十里。南行不及半里,为恒山门,有碑坊,上额书“屏藩燕晋”四字。进为三座门,额书“北岳恒山”四字。门内左侧为三元宫、喇嘛庙、白衣庵,俱规模窄陋,僧道寂寥。

北岳恒山“屏藩燕晋”牌坊

此四字为浑源光绪举人王念祖所书

美国旅游家盖洛于1925年拍摄

入门登山,山路宽平,山半有平原,居民数十家,自成村落,山之西南有柴木岭,山半以上,陵崖险峻,盘路欹斜,渐不良于行。再登四五里,至停旨岭,有龙神祠,是为云路初步处。旁耸数松,苍伟秃直,仰瞻岭际,森立皆然,类为盘屈所状。上行可三里,东为望仙岭,旁觇集仙洞,阒其无人。东北即紫芝峪,云昔有仙人,采芝于此,服之升天,嘉靖帝尝遣臣采芝于此,今则荒烟蔓草而已。峪前有石,天然磴级,为振衣台。西南有夕阳岩,松桧插汉,晓霞及之,则树色荟然。崖产石脂,五色晶莹,味瘦堪咀,闻可炼丹制饵。再上里余,北睹摩崖,刻“恒宗”二字,长阔几达十丈,即所谓“大字湾”也。至虎风口,有亭,亭后壁上有石碑,大书“介石”二字,右旁署“大明弘治乙卯岁四月吉日立”,左署“奉直大夫知州事会稽董锡书”。自此路益嶔崎,上升可二里,经凌云阁至北岳庙,前为牌楼,其额前面书“永奠冀方”四字,后面书“北岳恒山”四字。进为过殿,殿后左旁为十王殿,再进为更衣殿,殿后左旁为潜龙二泉,味分甘苦,构亭覆之,苦者已湮没。再上,山路陡绝,舆马不能行。

进岳庙朝殿门,前竖额为“崇灵”二字。登殿有百零八石级,殿前书“南天门”三字,殿额曰“贞元之殿”。两旁东为青龙殿,西为白虎殿。琳宫宝座,结构宏壮,道士所居,尘积寸许,不堪人憩,不得已据石阶为休止地,道人烹山茶享客,饮之而甘。出殿西绕而上,有万寿亭,亭八角形,有四门,门名北岳、朔方、钟灵、毓秀,亭中有清康熙帝书“化垂悠久”四字。西为玉皇阁,阁两层,中供玉皇像。阁之西,一殿在洞下,中供福禄寿三星,两旁为群仙之像,洞门扃鐍甚固,启之则会仙府也。亭阁均在峭壁之下,怪木寿藤,樛互映带,赤石钟乳之类,错出其间。珉碣瑱碑,磊立崖壁,虽代有修设,而溯建则自陶唐封璿时始也。殿杪,苍松古桧,围乔参天,枝叶扶疏,良爽炎燥。复升斜径,可半里,至西顶琴棋台,俨在云端,舒啸四应。上刻“悟道遗迹”四字,残局苍凉,轻敲旁戛,若有铿尔砉然之韵,令人飘飘然有出尘之想。循台而西,得一小谷,意境苍 古,窅然若虚,为通元谷,相传张果老烧丹处,唐玄宗封果老为通玄先生,因以名谷。

一时在岳庙午膳,以面粥充饥。食讫,复由庙后登山顶,路益陡绝,无磴级,乱石阻途,尽力攀跻而上,半小时到顶,俯视浑源城郭如鸡埘,行人如黑子,天风吹来,摇摇如欲坠。应县浮图,峥嵘云外,九十里间唇吻可接。更极目而东,则渔阳上谷,缥缈烟云,西则洪涛如屏,桑干如带,北望云中、紫塞,南瞰五台、雁门,泱泱乎天地之大观也。

俯仰时许,兴尽而下。过旧殿,山之人谓为寝宫,盖即大茂山殿也。万松绕之,风动飙发,碑纪舜巡狩值雪遥祭,石飞坠前,以安王石名。复巡,其石载飞曲阳,命即地祠祀等事。殿之左为飞石窟,可容三四人,窟状谽谺,殆掘触致崩,非神挟远去也。窟侧有还元洞,深浅莫计,森寒幽暗,气侵肌骨,曾闭既启,明万历巡按御史黄应坤勒碑纪事。前为天宝殿,东接怀抱纵横亭,凭观各景茂美。绕步向西,越万松深处,至履一泉亭,有井水味清甘,即唐开元初赐建龙泉上观址,《舆地览》所云太玄泉也。还望白虎峰、夕阳岩,岚痕添翠,时已三钟。

步至麓,策骑出峡,四时许返浑源寓所。

三、自应县入雁门

七月二十六日

晨五时,发浑源,各界恭送如仪。五时四十分过映恒堡。逾一时,抵辛圐圙稍尖。辛圐圙即辛苦连也,意为堆积杂物之空院,塞外奇字也。自浑源至此,约五十二里。尖后西行,骄阳当空,闷坐架窝子,热气蒸熏,殊以为苦。四十里,抵应县,时已正午。县府已在城内,公信银号为邵委员布置行馆,遂休息焉。

应县,汉馆阴县,晋为广武县,隶雁门郡,隋改神武,隶马邑郡。唐始置应州。后唐升彰国军节度。晋天福元年入辽,仍为应州,属西京道。元隶大同路,置金城县。明隶大同府,省金城县入州,清因之,民国改县。其境东南边界一带,山脉东西横走,西接雁门,俨如障壁。若东南之翠微山、西南之馒头山,皆距城约四十五里,延亘二百余里,长城即缘附于其南麓。东北界上龙首山,距城三十里,一名边耀山,长二十余里。高峰相接,与雁门遥相呼应,故县以应名。西北 境,则为坦野,有浑河、桑干河,交流其上,畎亩纵横,禾麦繁茂。

傍晚,至佛宫寺观释迦塔。寺位于城内西北隅,初名宝宫寺,辽清宁二年田和尚奉敕募建,金明昌四年增修益完。塔高凡三百六十尺,围半之,八角六层,规模宏壮,数十里外望之,空中一柱巍峙。每层高三丈余,第一层有柱二十四,每层之中均有释迦,最低层之佛像,高约二丈,巍然坐于塔底。第六层之上有南天门,出南天门下望,人豆马寸,为之神悚。凭栏而眺,则恒岳,太行、五台塞北诸峰,皆环拱错拥。南天门之上,有铁瓮、铁龙、莲花等建造,欲登而远眺者,须攀援铁链上下,颇为险峻。尤奇者,此塔纯以木制,每层面积上下相等,迄今近千年,依然完整,故誉为天下浮图第一。元顺帝时大地震七日,塔屹然不动,其建筑之坚实可知。明永乐帝驻跸塔上,亲题“峻极神功”。正德武宗游幸至应,登塔宴赏,亦亲题“天下奇观",并出帑金命太监周善修补。自是明之万历、清之康熙,皆曾重修,故至今尚金碧辉煌,诚国内罕见之名迹也。

……

原载于《西北随轺记》

转载于《民国山西读本·考察记》

标题为编者所加

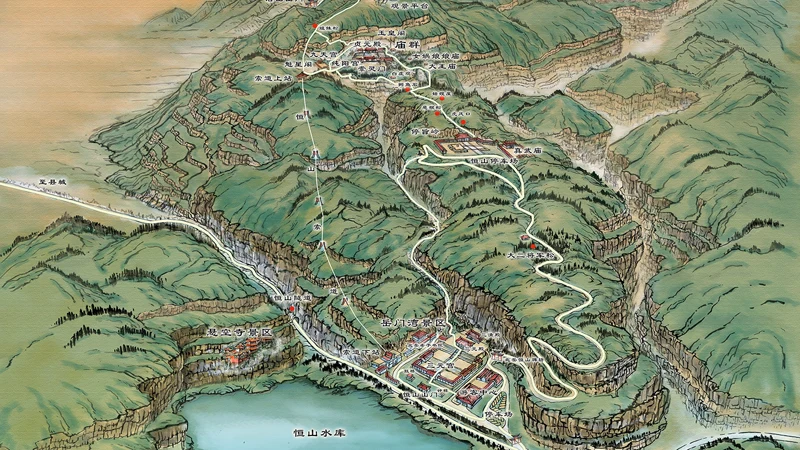

《西北随轺记》行程示意图

校对:雪 芳

编辑:邢学琳

作者简介

高良佐(1907~1968),字梦弼,上海松江人,邵元冲随行秘书。少时入读江苏省立第三中学,后考进上海中山学院,院长是曾担任过孙中山机要秘书的邵元冲。从中山学院毕业后,即追随邵元冲投身于国民革命。抗战之前,先后任黄埔军校政治部编辑股股长,《建国周刊》和《建国月刊》编辑,国民党中央党史史料编纂委员会编辑处处长等职。抗日战争胜利后,任台湾省行政长官公署民政处副处长兼日侨遣送委员会常务委员、台湾省合作事业管理委员会主任委员、浙江省政府顾问委员、新闻处处长等职。后赴台湾。

主要著作有:《孙中山先生传》《西北随轺记》《中东铁路与远东铁路问题》《汉奸汪精卫》《中国革命史话》及《建国周刊》时事评论等计70多万字。

《西北随轺记》凡十章,即《民族扫墓》《陇东之行》《兰垣花絮》《青海之行》《河西之行》《关外之行》《关外归来》《塞北之行》《河东之行》《南归纪程》,对陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地的历史地理、关隘要塞、风景形胜、社会文化、风俗教育诸项,皆有较为翔实的记录,是我们了解近代西北历史文化的重要资料。

关键词:

恒山

相关新闻

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲作西北视察之行,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察,秘书高良佐一路随行,凡沿途所见所闻,皆笔之于书,在当时各大报刊发表后,引起强烈反响。

1918年9月,北洋政府教育部参事蒋维乔奉教育部令,视察山西学务,乘便礼五台、谒恒岳。9月21日由北京启程,先乘火车到石家庄,到太原;再乘架窝赴五台山、恒山;然后于10月13日由大同乘火车返京。

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲遂作西北视察之行,4月25日自西安启程,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察。