弘一大师与恒麓书院的不解之缘

发布时间:

2025-03-14 16:09

来源:

弘一大师就是一个人间传奇。如果放到今天,他绝对是最火的网红、最热的偶像,肯定能够收获无数粉丝狂热的崇拜,而且这些粉丝不分年龄、不分行业、不分性别。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落。一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒。”在少年懵懂迷惘的心灵里,可能影片《城南旧事》的故事情节还揣摩不清,但是那清新淡雅的歌词,那哀婉忧伤的曲调,那长亭古道的意象,却深深地烙印在心底。为此,我开始想去探寻那个创作了这首《送别》歌词的人,究竟是怎样才情卓异的人儿才能把这些司空见惯的场景收拢起来,从而创造出如此绝美的人间极品。于是,我逐步地走进他的世界,一个璀璨耀目的世界,一个无上清凉的世界,一个极度灼热风流的火与一个温润慈悲的水相容相悖的世界,那就是他——弘一大师的非凡人生,而当得知这个偶像和我的家乡——山西省大同市浑源县的恒麓书院还有着一段不解之缘时,对于弘一大师的铁粉的我来说,霎时就体验到一种意外获得馈赠的莫大惊喜。

一、弘一大师,人间之传奇

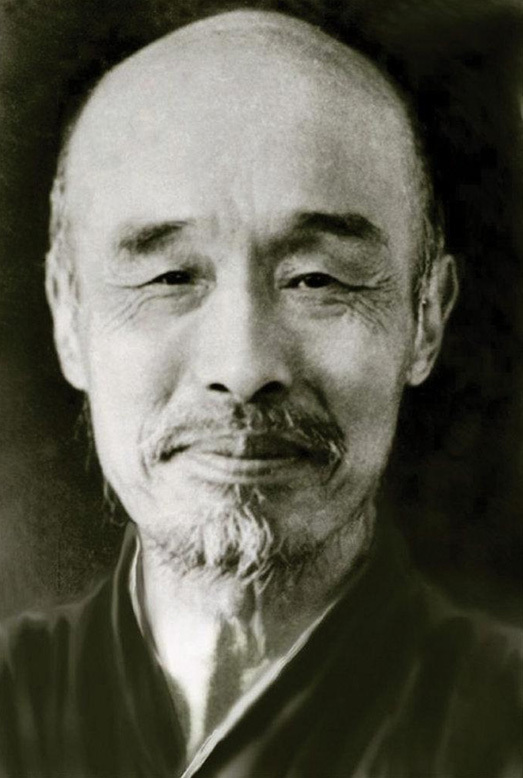

弘一大师就是一个人间传奇。如果放到今天,他绝对是最火的网红、最热的偶像,肯定能够收获无数粉丝狂热的崇拜,而且这些粉丝不分年龄、不分行业、不分性别。著名作家张爱玲评价说:“我从来不是高傲的人,至少在弘一法师寺院外面,我是如此谦卑。”弘一大师,俗家名李叔同(1880-1942),谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒,叔同等,别号近二百余称。出家後法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,生於天津河东,祖籍山西洪洞,明初迁到天津,因其生母本为浙江平湖农家女,故后来他奉母南迁到上海,每自言浙江平湖人,以纪念其先母。

他是钟鸣鼎食、风流倜傥的翩翩公子。他出生于津门富庶之家。他的父亲李世珍,号筱楼,是道光举人、同治进士,曾经在吏部担任主事,因为官场倾轧而愤然辞职,之后开始经营盐务和银钱业,多年后竟发展成为了妻妾成群、家资巨富的津门望族。因为乐善好施,又被称为“李善人”。然而尽管妻妾众多,李府却男丁稀少。叔同出生前,李家曾有二男。其长兄文锦,比叔同年长近五十岁,早已夭折;仲兄文熙,比叔同年长十二岁,先天羸弱,有谓恐亦不寿,乃父因纳叔同生母王太夫人为妾。所以在大家庭里,李叔同虽庶出,却是晚年得子,李氏香烟见旺,自是生活无忧、宠爱有加。自古少年多风流,自古文人多情种,作为“小鲜肉”且多金多才的李叔同更不例外。一次花间酒肆的消遣,他对名伶杨翠喜一见倾心,花前月下,顾盼流情。可命运总爱开玩笑,杨翠喜后来无奈嫁作商人妇,一段青涩美好的爱恋从此烟消云散。之后,母亲为了引导他青春萌发的冲动情怀,能让他早日定性,急忙安排他与门第相当的茶商之女俞氏成婚。在自由开放的大上海,他们家在上海开有钱号,所以他的生活毫无压力。驻足上海不久,感时忧国的情怀无从发挥的他,转而借助欢场酬酌来排遣,加入了富家子弟许幻园发起的“城南文社”,与年岁相当、意气相投的许幻园、张小楼、蔡小香、袁希濂等义结金兰,号称“天涯五友”。他总是手持千金,出手阔绰,定期参与和组织文人雅集,时常诗酒唱和,一派东晋士大夫九曲流觞的作派。他曾经为“天涯五友”赠诗,其中一首是《戏赠蔡小香四绝》:“眉间愁语烛边情,素手掺掺一握盈。艳福者般真羡煞,侍人个个唤先生。云髣蓬松粉薄施,看来西了捧心时。自从一病恹恹后,瘦了春山几道眉。轻减腰围比柳姿,刘桢平视故迟迟。佯羞半吐丁香舌,一段浓芳是口脂。愿将天上长生药,医尽人间短命花。自是中郎精妙术,大名传遍沪江涯。”从全诗的句里行间可以看出当时李叔同的生活的潇洒不羁和对待朋友的真情实意。李叔同出家以后,回想起这段朋友真情相处的日子,也总是念念不已、无法忘记。之后,找不到人生方向的他,出国留学日本。毕竟是富家子,别人是官费留学,他却是例外,属于自费留学,所以有别于别人一切必须遵照清廷官方的固定安排,他却可以自由选择最感兴趣的专业。留学期间,风流倜傥的李叔同在樱花之国与一日本女孩一见钟情。出于对中国文化的敬仰和对李叔同的崇拜,这个日本女孩不可救药地爱上了他,还肩负起了他的生活起居和学习社交等事务。他每日里佳人在侧、温香满怀、诗酒翰墨,享受到普通人家享受不到的待遇。但是,毕竟这富贵温柔乡是“他乡非吾乡”,满怀济世之心的李叔同并不真得会永远浪下去,他是不会把“杭州作汴州”的,富贵荣华、娇妻美妾只是一时生活感情之需,并不可能永远羁绊住他的一颗年轻的报国救世之心。李叔同皈依佛门作苦行僧之后,他曾经忏悔自己在众生溺于水深火热中时过了半世锦衣玉食的日子,并涉足欢场求片刻慰藉。一九零三年他曾经作《前尘》一诗表达这种心情,起句即为:“风风雨雨忆前尘,悔煞欢场色相因”。

他是学养深厚、才华卓异的人中龙凤。他是“二十文章惊海内”的大师,集诗、词、书、画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。同时,他在教育、哲学、法学、汉字学、社会学、广告学、出版学、环境与动植物保护、人体断食实验诸方面都有创造性探索。他是中国近代第一个出国留学但主修专业是美术的学生,在西洋画和国画创作中展现了深厚的艺术功底。他是近现代中国的音乐启蒙者,第一个用五线谱作曲,以“李哀”之名发表过自己创作的多首曲目。他是西方乐理传入中国的第一人,还是“学堂乐歌”的最早推动者之一。他创作的歌曲《送别》被作为电影《早春二月》和《城南旧事》的主题曲,历经几十年传唱经久不衰,成为脍炙人口、广为传唱的不朽经典。他还积极与留日的曾孝谷、欧阳予倩、谢杭白等创办了“春柳剧社”,组织了第一个话剧团体,演出话剧《茶花女》、《黑奴吁天录》、《新蝶梦》等,成为了中国话剧的鼻祖。他还主编了《文美杂志》和《太平洋报》刊物,成为宣传文化艺术、启蒙大众艺术思维的主阵地。他书法秦汉,寝馈六朝,临摹碑帖,几可乱真,把中国古代的书法艺术推向了极致,一派“朴拙圆满,浑若天成”,人书俱老,片纸尺牍,得者皆视为宝,就连鲁迅、郭沫若等现代文化名人也以得到大师一幅字为无上荣耀。他是杰出的艺术教育家,曾经执教津、宁、沪、杭等地,先后培养出了“中国漫画之父”丰子恺、音乐家刘质平、著名作家曹聚仁、著名画家潘天寿等一批文化大家,可谓桃李满天下。他与弟子丰子恺合作的《护生画集》,诗画合璧,图文并茂,为世人所称道。黑格尔说:艺术家的幸运便是可以在艺术中享受尘世间享受不到的“自由”。李叔同也是在艺术中暂时消释了他的苦闷烦恼。

他是卓尔不群、惊世骇俗的红尘奇人。他反对虚伪的礼教,以一己之力对抗整个旧习俗,胆识过人。他对“待人接物,其礼貌辄随人之贵贱而异”的势利世风“心殊不平”,反其兄之道而行之,遇贫贱者敬之,富贵者轻之。他性格更喜畜猫,而不平之心时亦更趋偏激,往往敬猫如敬人,见人或反不敬,人有“目师为疯癫者”。 甚至后来留学日本时,他发家电专门问猫之安否,未尝不是故以极端行为反抗世风势利。他的母亲在上海去世,天津的兄长按旧俗不让灵位进家门。大师厌恶旧俗,决定用新式葬礼,一向大胆的他不顾世俗眼光,省掉一切传统的繁文缛节,在四百多来宾面前自弹钢琴,自创哀歌,并请孩童合唱,引起轰动。他充满爱国热情,在爱国面前当仁不让、冲锋在前。面对国家危难、山河破碎,他参与组织强学会,积极投身康有为、梁启超等组织的维新变法活动,一腔热血的他还刻下一枚“南海康君是吾师”的印章,以表达对康有为、梁启超的支持,因此在当局者眼中被视同逆党中人。 他面对艺术洒脱出尘、自由不羁、不畏旧俗,他在春柳剧社女扮男装,首次反串演出《茶花女》一剧,美丽的扮相、精湛的演技在沪上引起轰动,为中国人演话剧的开端。他是油画艺术的先行者,突破世俗的眼光,第一个用人体模特进行裸体美术教学,一时惊世骇俗。

他是律行精严、德高望重的高僧大德。大师小时候就能诵《大悲咒》、《往生咒》,种下了佛学的种子。他的父亲世珍公七十二岁时,因患痢疾,自知不起,将临终前痢疾忽愈,于是嘱咐下人延请高僧,于卧室朗诵金刚经。世珍公独自静聆其音,而不许一人入内,以扰其心。大师时方五龄,也掀帏探问。“公临殁,毫无痛苦,安详而逝,如入禅定。灵柩留家凡七日,每日延僧一班,或三班,诵经不绝。时师见僧之举动,均可爱敬,天真启发,以后即屡偕其侄辈,效焰口托食之戏,而自据上座,为大和尚焉。”少年丧父,青年丧母,大家庭内部的勾心斗角,许幻园等好友的四散分离,自己的家道中落,时世的浇漓黑暗,父亲的佛教信仰等等,这一切遭遇都让他产生了人生无常的情怀,为他以后走进佛门提前作出了铺垫。江南佛寺多,在杭州任教时的李叔同自然常常闲逛佛寺,逃离凡尘。1916年的一天,有位社会名流前来学校讲演,不爱热闹的他和好友夏丏尊躲到凉亭里吃茶,夏丏尊一句“像我们这种人,出家当和尚倒是挺好的”无心之语彻底击中李叔同的心。他去虎跑寺断食20天。晨钟暮鼓,青灯佛卷,远离浮华尘嚣,灵魂漂浮四十年,似乎找到最终归宿,决定出家修行。对于他的日本妻子诚子,他只有一封书信作为告别。在信中他写道:“做这样的决定,非我寡情薄义,为了那更永远、更艰难的佛道历程,我必须放下一切。我放下了你,也放下了在世间累积的声名与财富。这些都是过眼云烟,不值得留恋的。我们要建立的是未来光华的佛国,在西天无极乐土,我们再相逢吧!”39岁之际,他辞职,把学校里所有的衣服、书籍、字画分送给朋友、学生,在虎跑定慧寺皈依了悟法师,法名演音,号弘一。出家后的弘一法师,清癯朗逸,修习戒律森严的律宗。 他抛去一切物欲,一身布衲,一双芒鞋,就此云游各地,讲学授徒,遍搜中外律藏,校勘南山三大部,重兴律学,被佛门弟子奉为律宗第十一代世祖。63岁之际,他自知大限已到,坦然写下遗嘱,吩咐身后事,而后写下绝笔悟语:“悲欣交集”,短短四字凝聚了他一生修行的感悟。大师荼毗之后,获舍利子1800余颗。从此,半世风流半世空,人间再无李叔同。有人说,弘一大师的一生,活出了别人的好几辈子。太虚大师曾为赠偈:“以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。”赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心。”著名国学大师马一浮在《弘一律师衣钵塔记并铭》中评价他道:“至其秉心介洁,制行精严,俨然直追古德,可谓法界之干城,人天之师范也。”

二、恒麓书院,晋北学界之翘楚

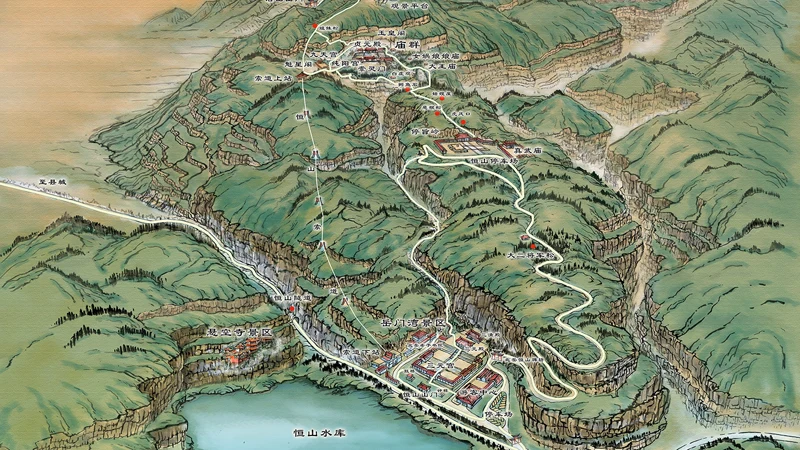

浑源县钟灵毓秀,人杰地灵。地处云中腹地,境内奇峰耸立,层崖叠嶂,气势磅礴,“极目不知千里远,举头唯见万山低”。全县几乎山山有景致、梁梁有古迹、峰峰有仙踪、岭岭有传说。北岳恒山与东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、中岳嵩山并称五岳,齐名天下。它是中国锦绣山河的代表、江山社稷的象征、民族精神的载体、传统文化的符号,是中华民族的“圣山”,是全人类共同的自然和文化遗产。主峰玄武峰(即天峰岭)就坐落于浑源县城东南 4 公里处,海拔 2016.1 米,耸峙入云,气势雄浑,素有“人天北柱”、“绝塞名山”、“朔方第一山”、“第五洞天”之称。圣山必有圣水伴。浑源的水千姿百态,浑源的水灵动神奇,观过浑源的水色,游客会直把浑源作杭州。浑河、唐河是浑源的母亲河,映带左右,流经之处,草木葱笼,物产丰盛;恒山水库 “铁壁锁蛟龙”,“松排山面千重翠,月点波心一颗珠”,山光水色醉游人;汤头温泉水温若汤,能疗百病,润之神效,洗之即愈;神溪湿地碧波荡漾,鱼翔浅底,雁掠长空,渔歌唱晚,独特的塞北水乡风光,国家级湿地公园。

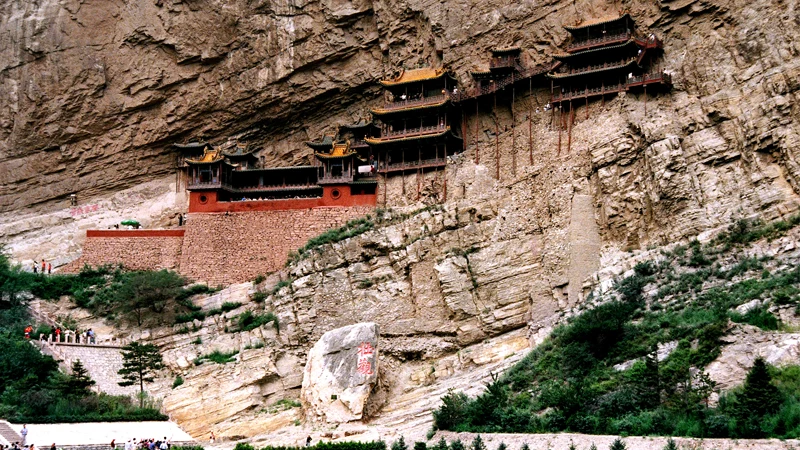

奇山秀水,造化钟神。浑源境内文化遗存众多,无论是新石器晚期的李峪彩陶文化遗址、春秋晚期的青铜器遗址,还是古长城遗址、龟城蛇街的古城遗址等等,都在诉说着浑源悠久的历史和灿烂的文明。浑源才俊辈出,文运昌盛。这一方山水圣地一贯重视教育、重视人才培育,书院私塾遍地开花,历代孕育出一批批杰出人才。如金天会元年刘撝中首科词赋状元,刘家一门八进士,名满天下;其中刘祁,因著作《归潜志》被康熙皇帝公开赞叹;雷渊为金末文坛领袖,祖孙三进士,叱咤文坛;苏保衡问学浑源书院,官至金朝右丞相,父子共进士,享誉龙庭。在所有书院中,恒麓书院可谓晋北学界之翘楚、人才之摇篮。过去,浑源曾经建立过许多书院,其中4所书院最为著名,分别是恒麓书院、翠屏书院、凤山书院和石溪书院。翠屏书院位于浑源州南两公里处翠屏山,山东崖壁上就是著名的悬空寺;凤山书院由明代礼部司务孙聪出资筹办,位于州治北一公里处神溪湿地畔的凤凰山下,紧邻著名的水神祭祀庙宇——律吕神祠;石溪书院由明代巡抚都御使石玠兴办,位于浑源城北郊。在这4所书院中,规制最大、出人才最多、影响力最为持久者当属恒麓书院。

恒麓书院建于清代,兴办时波折颇多,几度兴衰。当时,明朝灭亡,清朝新立,国家风雨飘摇。位居边塞之地的浑源饱经战乱,人民流离失所,文风凋敝。镇守大同府的姜瓖先叛大明朝,后投李自成;李自成被灭,姜瓖又投清朝,但处处受到排挤,得不到清廷的赏识,遂又举起反旗,与清廷对抗。前明皇族后裔浑源人方三俯从响应,夺取浑源城,斩杀知州荣尔奇,军队进攻顺利,给清王朝统治造成严重威胁。顺治六年(公元1648年)正月,摄政王多尔衮率领大军压境,清军围困大同城九个多月,义军寡不敌众、弹尽粮绝,最后兵败涂地。姜瓖部下杨震威杀姜瓖,献城于多尔衮。为了彻底打压义军反清复明的士气,多尔衮血腥屠城。于是,这座十万州城不出几天就变成了无人之城,鲜血汇集到一起,染红了环绕大同城的整条御河的水。而同时起义的浑源城也被攻破,起义领袖方三被杀。浑源城居民也无法幸免,血流成河,万人成骨。大同、浑源屠城,这也成了清朝攻占中原后最大的惨案之一!幸亏浑源出身的皇妃刘氏向皇帝求情,才使部分居民免受屠戮。即使这样,经历杀戮的浑源古城,也已经死气沉沉,文运凋落,一时间无法恢复元气。自明隆庆五年(1571)翟延楠中进士后,浑源文星寥落,无人能入秋闱;进入清朝后,也只有康熙五十三年(1714)白贲中举。

乾隆十九年(1754),经历多尔衮屠城之后,书院塌废,学宫荒凉,大同知府刘毓嵓与浑源州牧龙云斐协商办学事宜,决定修建一所新的书院——恒麓书院,以重整文运,由于诸多因素,可惜直到龙云斐调离,书院也为未完工。乾隆二十二年(1757)底,桂敬顺履任浑源知州,他仰慕先贤,致力于移风易俗,振兴教育,鼓动文运,马上着手推进在州治东侧恒麓书院(现恒利源附近)的修葺工程。恒麓书院共有房屋九间,中间主室挂匾为“崇高”,后边堂室挂匾为“仰止”,左右两排旁列着各类学生讲业自习的房间。随后,桂敬顺亲自带头捐资,延聘有才学的人为教授,召学龄儿童愿意学习者就学,并为书院置“学田”以供学校之费用。从此,位于北岳恒山脚下、千年古城浑源的恒麓书院重整雄风,学子蟾宫折桂,呈现出人才辈出的大好局面。乾隆三十六年(1771),陕西籍进士严庆云履任浑源知州,他又和有名望的士绅磋商,决定将恒麓书院旧址改为义塾,在州城东门外另辟新址,重新规划修建新的恒麓书院。严庆云带头捐俸银400两,浑源士绅们积极响应,踊跃认捐,共募集到善款4900多两白银。新的恒麓书院共建有学舍56间,规模宏大,布局严整,设施齐全,教师齐备,拉开了浑源书院教育崭新的一页。

恒麓书院培养的人才济济,一个个学生进入乡试、府试,一个个士子蟾宫折桂,廩贡、例供层出不穷,武举、文举脱颖而出,浑源文运一时重归昌盛。而其中名气最大者就是大清河帅栗毓美。栗毓美(1778~1840),字含辉,又字友梅,山西省浑源县人,在浑源县恒麓书院读书,清嘉庆七年(1802年)以拔贡考授河南知县。以后历任知州、知府、布政使、护理巡抚等职。道光十五年(1835年)任河南山东河道总督,主持豫鲁两省河务。栗毓美在河南任职期间,当地黄河经常泛滥成灾,严重地威胁着百姓的生命财产。他顶着动土的压力,施行“抛砖筑坝”法,一举解决了黄河泛滥的历史难题。他去世后,甚获殊荣。皇帝追封为太子太保,赐“恭勤”,道光皇帝还作了祭文和碑文,并赐祭葬。这便是现存浑源县城内由皇家敕建的栗毓美墓。著名爱国大臣林则徐为他撰写了墓志铭。后人为了纪念他,在河南的一些地方为他修建了祠庙,拜他为“河神”,称为“栗大王”。栗毓美政绩卓越,彪炳于世,根源之一就在于求学于恒麓书院,打下了扎实严谨、规整中正的价值观、人生观之基。他的两个儿子栗煊、栗耀也都在恒麓书院度过了学生岁月,官至知府、布政使,获得了较大的成就,功绩留于史册。

三、弘一大师与恒麓书院的交集

弘一大师的成长和山西省大同市浑源县的恒麓书院关系很大,两者缘分深厚。

弘一大师与山西有不解之缘。弘一大师出生于天津河东,但是祖籍是山西洪洞,明初迁到天津。元末战乱之后,历经20余年,朱元璋统一了天下,此时的江山已是遍地疮痍,布满了战争的创伤,许多地区成了不毛之地。为了恢复农业生产、发展经济,实现人口均衡、天下太平,巩固明王朝的统治,明洪武年间,朱元璋采取了移民政策,按“四口之家留一、六口之家留二、八口之家留三”的比例迁移人口。明洪武三年(1370年)至永乐十五年(1417年),朝廷先后数次将人口从山西的平阳、潞州、泽州、汾州等地,中经山西洪洞县的大槐树处办理手续,领取“凭照川资”后,从狭乡移到宽乡,从人多田少的地方移到地广人稀的地方,其中弘一大师的先祖就拖家带口逐步从山西迁移到天津。到他的父亲李世珍这一辈,成为道光举人、同治进士,并曾经在吏部担任主事,因为官场倾轧而愤然辞职,之后开始经营盐务和银钱业。我们知道明清山西五百年间,盐业和票号绝对冠绝全中国。谁和山西商人接上了缘分,谁就能够分一杯羹。作为山西祖籍的李世珍,官场浸润多年,深知其中的玄机。所以愤而辞职后,就和山西老家的晋商巨贾盘起了老乡情谊,走上了弃官从商之路。在山西老乡的支持和帮助下,聪明持重、注重信誉的李世珍逐渐摸到了经商的门道,而且越发不可收拾,先后创办了“桐达”等几家钱铺,被人称为“桐达李家”。尤其难能可贵的是,他乐善好施,设立义塾(提供免费教育),创立“备济社”,专事赈恤贫寒孤寡之人,施舍衣食棺木,有“李善人”的口碑。多年后,“桐达李家”竟发展成为了妻妾成群、家资巨富的津门望族,从而为李叔同的成长提供了扎实的经济保障。

弘一大师与恒麓书院有不解之缘。他是中国新文化运动的前驱,学术界公认的通才和奇才,卓越的艺术家、教育家、思想家、革新家,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表。他从入世到出世、从儒学、中外艺术到佛学、从懵懂学童、纨绔才子到高僧大德的大跨度转身,都是源于自己强烈的生命意识、强烈的人生欲望引导下的对更高更远的人生境界的执著攀登。在童年少年阶段,他的自我成长主要是以儒学为核心的传统文化。这一阶段,他的教育主要以私塾和家教为主要渠道,他的人生目标是中国儒家传统的“内圣外王”。而正是在这一阶段,他与浑源县著名的恒麓书院发生了奇异的交集。而这种交集产生的影响一直伴随了他的终身。在潘良桢所著《弘一法师书法评传》中写道:这十多年内,李叔同接受了儒学色彩很浓的传统教育。为继承光大“进士第”门楣,他亦“甚热衷于科举功名”,手抄山西浑源恒麓书院教谕思齐对诸生的《临别赠言》,奉为读书圭臬和言行准则。在宋歌所撰《高山仰止——走近弘一大师》中写道:他于山西浑源县“恒麓书院”教谕(思齐)对诸生《临别赠言》传本,手抄奉为圭臬,为终生言行准则。关于这段经历,众多学者在弘一法师的研究著作和文章里都有描述。可见,诸多资料证明弘一法师确实和恒麓书院教谕思齐以及这本语录体著作《临别赠言》有很深的不解之缘。深入分析弘一法师和恒麓书院教谕思齐以及这本语录体著作《临别赠言》的这段不解之缘,笔者认为有三个成因:一是弘一法师对于恒麓书院以及教谕思齐的仰慕。二是弘一法师对于《临别赠言》内容的喜爱。三是弘一法师对于《临别赠言》语录体体裁的偏爱。

前边已经提到了,恒麓书院是一所晋北著名的教育机构,享誉三晋,甚至影响到京津冀等地区。光绪二年举人、恒麓书院山长郭岚曾经写诗《恒麓书院初至》赞美恒麓书院:“白鹿风徽久不存,砚田生计笑难言;黄金我付东流水,青眼人开北海樽。翘楚栽培先器识,文章师友溯渊源;有恒方许来恒麓,寄语轻浮莫至门。”这所书院兴办以来,广聘名师,治学有方,成绩斐然,人才辈出。其中,被道光皇帝和“睁开眼看世界的第一人”林则徐交口称赞的大清河帅栗毓美就是书院这一教学实践的典范之作。书院最早的作用就是为了重续文脉、承继道统,重振儒家文化,教育、培养人的学问和德性,而不是为了应试获取功名。著名的东林书院的对联写道:“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”清代书院分为三类:其一中式义理与经世之学;其二以考科举为主,主要学习八股文制艺;其三以朴学精神倡导学术研究。恒麓书院属于前两类兼而有之,既注重义理与经世之学,又为科举作台阶。弘一大师在十七八岁时,正是人生观确立的关键期和科举考试的临界期,他家学渊源,接受了十多年高品质的私塾教育,无论是为了光大“进士第”门楣,“甚热衷于科举功名”,还是追求人生的境界,对闻名已久的恒麓书院仰慕不已,对其中的名师——教谕思齐等爱屋及乌也合乎情理。如果条件具备,我想弘一大师肯定会专门抽时间前往恒麓书院拜访,甚至留在恒麓书院学习。当然,因为没有资料印证,当年弘一大师与恒麓书院及教谕思齐有否晤面一叙或者书信往来只能靠猜想了。不过,即使山高水阔,他们没有见面之缘,心灵肯定也是彼此惺惺相惜的。

“恒麓书院”教谕(思齐)对诸生《临别赠言》传本到底是一本什么样内容的书呢?出生于富豪之家、进士门第、坐拥书城、就学名师的李叔同为什么单单对这样一本书情有独钟呢?《临别赠言》实际上是“恒麓书院”教谕思齐平素讲课铭言的结集。如孔子的讲学对谈的言论就被弟子辑成《论语》,朱熹平时讲学的言论就经其弟子辑成《朱子语类》保存下来。我们有幸查找到了《临别赠言》的部分内容:“读书之士,立品为先。养品之法,惟终身手不释卷。……诵诗读书,论世尚友,是士人绝大要着。持躬涉世,必于古人中择其性质相近者师事一人,瓣香奉之,以为终身言行之准。……古文则须于唐宋八家中师事一家,而辅之以历代作者;时文则须于国初诸老中师事一家,辅之以名选名稿。小楷则须于唐贤中师事一家,而纵横于晋隋之间。……天分绝伦者无书不读,过目不忘。此才诚旷代难逢。至于中人之资,纵不能博览兼收,而四部之中,亦有万不可不讲者。……制艺之道,方望溪以‘清真雅正’为主,此说诚不可易。……自来主司取士,无人不执中异不同之说,习举业者,不可不知。……应试之文,必有二三石破天惊处,以醒阅者之目,又须无懈可击,以免主司吹求。……小楷是读书人末技,然世之有识者,往往因人之书法卜其终身。其秀挺者,必为英发之才。其腴润者,必为富厚之器。至于干枯了草,必终老无成。大福泽既不可期,小成就亦终无望。况善书之士,大之可以掇词科,小之可以夺优拔,要皆仕进之阶。有志者诚不可忽也。”虽然文字短缺较多,但是从目前收集到的这些文字来看,可以窥斑见豹。文章中既有对品德修养、拜师交友的教导,又有读书选书、习书作文等的具体指导,近则可以利于科举,远则可以指导人生,是学习做人做事的道理和心法,是修身养性、读书成才的人生经验的高度概括和精辟总结,确实是一部人生成长的指导宝典,与吕坤的《呻吟语》有异曲同工之妙。吕坤曾经做过大同知县、山西按察使、巡抚,官声学问享誉全国,作为大同市近郊、京畿之地的浑源恒麓书院自然也深受吕坤思想影响,“恒麓书院”教谕思齐的《临别赠言》,无论内容还是体裁和《呻吟语》都如同姊妹篇,其中儒家思想的一脉相承也是可以理解的。如此好的一本书,弘一大师自然会“手抄奉为圭臬,为终生言行准则。”他出家后曾经在厦门妙释寺的一次讲课中说:“余于讲说之前,有须预陈者,即是以下所引诸书,多出于儒书,而实合于佛法。”

《临别赠言》不仅内容特别有指导意义,它的的语录体体裁也是弘一大师结缘该书的重要因素之一。众所周知,儒家传统文化是支撑中华文化的主脉,每一个中国人血脉和基因里都有形无形地受到儒家文化的影响。儒家经典作为儒家文化的载体,在传承和弘扬儒家文化、形成中国文人“内圣外王”的思想中发挥着无可替代的作用。而由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成《论语》在所有儒家经典中高居“万经之王的”至尊地位。《论语》以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、论理思想、道德观念及教育原则等,成为历代中国文人必读的经典。为什么选择语录体作为这本经典的体裁呢?一是因为越是学问精深者,表述其学问的语言越平实,因为这些高深的学者已将知识融会贯通,并且他们思维敏捷、文思清晰,能把高深的道理转化成口语化、大众化、朴实生动、简洁易懂的语言。《道德经》所说的“大音希声”、“大巧若拙”就是这个道理。二是这类语录体的文章,语言简洁凝练,语句简短流畅,语义通俗明了,语音朗朗上口,不讲求篇章结构,也不讲求段落、内容间的联系,玲珑剔透,短小精美,促人警省,益人心智,对于人的正心修身,养性育德,有不可思议的潜移默化的力量,是最好的思想传播方式之一。三是人类历史发展的历程看出,越是在最早的教育著作中,教育家和思想家们越是喜欢用这种朴实生动、简洁易懂的语录体来阐述他们的教育思想、呈现着他们的研究成果、表达着他们对人生和世界的理解。这种用平实、生动对话的语录体写成的作品,是教育历史上的瑰宝,是永远洋溢着生命活力的著作。比如:《论语》、《孟子》以及明代大儒吕坤所著的经典名著《呻吟语》、明代思想家洪应明所著的经典名著《菜根谭》、明代陈继儒所著《小窗幽记》、《围炉夜话》、《近思录》、中国古代儿童启蒙书目《增广贤文》、中国的传统启蒙教材《三字经》、《弟子规》等等,都采用了这种简捷晓畅的语录体为主的体裁。山西浑源恒麓书院教谕思齐对诸生的《临别赠言》就是语录体的典范之作。弘一大师李叔同拿到这本书,欣喜备至,如获至宝,恒学时习,常伴左右。这种影响哪怕到了他出家修行之后,也没有丢弃。还有一部清代金缨编写的语录体书《格言联壁》也是大师的至爱。他曾经讲到:“倘因佛儒诸书浩如烟海,无力遍读,而亦难于了解者,可以先读《格言联璧》一部。”后来,他还仿照一生奉为圭臬的恒麓书院教谕思齐的《临别赠言》和《格言联壁》,多次精选古贤大德法语,精心修编而成了语录体的修身要典《格言别录》。《格言别录》写道:“心术以光明笃实为第一,容貌以正大老成为第一,言语以简重真切为第一。平生无一事可瞒人,此是大快。”这些富赡充牣、雕镂璀璨的格言,教诲启迪人们求真、向善、趋美,既是弘一大师对自我修行、实践《临别赠言》的警策之语,更是对世人修养的精神期许。可以说,《格言别录》既是一座包罗万象的格言宝库,更是继《临别赠言》和《格言联壁》之后弘一大师的又一部人生宝典。

“君子之交,其淡如水。执象而求,咫尺千里。问余何适,廓尔亡言。华枝春满,天心月圆。”这是弘一法师圆寂前写给好友夏丏尊的偈语,也是弘一法师毕生修为的境界印证。今年,浑源县委、县政府大力推进文化振兴,作出了重新在原址恢复恒麓书院的英明决策,不久修葺一新的恒麓书院又会重新展现在世人面前。我相信,当大家走进这座晋北著名书院的时候,一定会情不自禁地忆起栗毓美、弘一大师、教谕思齐等先贤的大家风范,一定会从“读书之士,立品为先”的金句品读中悟出深刻的人生哲理。写罢搁笔,窗外已是夜色深沉,春色暗渡,长亭古道,天涯地角,斯人虽逝,德范长存,真诚地祝愿恒麓书院的未来也如大师的偈语一样:“华枝春满,天心月圆”。

2022年暮春于愚斋

参考资料:

1、《弘一大师格言别录》,安徽文艺出版社出版,作者董敏。

2、《弘一法师进退两难的童年处境》,作者网春秋。

3、《记弘一大师之童年》,作者胡宅梵。

4、《格言联壁》,作者清•金缨。

5、《临别赠言》,作者民国•思齐。

6、《弘一法师书法评传》,作者潘良桢。

7、《家乡浑源》,作者韩众城。

8、《高山仰止——走近弘一大师》,作者宋歌。

关键词:

恒山

上一页

下一页

相关新闻

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲作西北视察之行,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察,秘书高良佐一路随行,凡沿途所见所闻,皆笔之于书,在当时各大报刊发表后,引起强烈反响。

1918年9月,北洋政府教育部参事蒋维乔奉教育部令,视察山西学务,乘便礼五台、谒恒岳。9月21日由北京启程,先乘火车到石家庄,到太原;再乘架窝赴五台山、恒山;然后于10月13日由大同乘火车返京。

1935年春,南京国民政府派遣国民党中央执行委员邵元冲、中央监察委员张继为代表,赴陕西祭扫黄帝陵。祭扫活动结束后,邵元冲遂作西北视察之行,4月25日自西安启程,先后赴甘肃、青海、宁夏、内蒙古、山西等地视察。